皆さま、毎日楽しく脳喝!していますか?

日本は桜が満開とか。この記事を書いているのは、アフリカ・ルワンダ東部にあるカヨンザ県のカバロンドというところです。3月18日から4月7日までの予定で、ルワンダに出張中。自宅のある文京区内も桜の名所が多く、家族や友人から桜の写真がいろいろと送られてきます。

サクラサク

桜と言えば、その昔、大学入学試験の結果を知らせる電報に、「サクラサク」とか、「サクラチル」という常套句が使われていましたが、皆さんはご存じでしょうか。そのたとえにならうと、2~3月の私のサクラ成績は1勝1敗。

1勝は日本学術振興会(JSPS)の科学研究費、略して科研費申請が採択されたこと!採択率3割と言われているので、「やった~!」という感じです。でもこれはACOIと関係なく、個人の研究費。学会参加の旅費に使えるのはありがたいです。

1敗というのが、ACOIとして応募申請した「JICA草の根協力事業」です。これは平たく言うと、「日本のNGOや大学、自治体、公益法人などが、開発途上国の人々の生活改善や生計向上を目的として行う国際協力事業」のことです。

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/what/index.html

皆さんもご存じと思いますが(ほんと?)、昨年9月にNPO法人LeaDを立ち上げました。なのでNPO法人LeaDとして応募したかったのですが、設立ほやほやで申請資格がなく、代わってACOIとして、ルワンダ農村地帯の保育の改善を目的とした事業を提案しました。なんせ、応募=採択と勝手に信じている私。採択結果が3月末にわかる、ということで、滞在中に「サクラサク」の知らせを受け取ることを密かに、いや、大いに期待していたのです。

ところが、です。こちらに到着して、保育士の卵として、保育施設での遊びをいろいろと考えていた矢先、「サクラチル」の知らせを受け取りました。私の落胆ぶりは推して知るべし。

アルコールはダメなので、やけ酒はできませんでしたが、ふて寝しました。事業計画のどこがまずかったのか、次回の応募に向けて知りたいと思うのが人情。ところが、「問い合わせには応じない」そうです。科研費でも評価結果を公開しているのにね。

残るは、「国際交流基金海外派遣助成」。これは、お世話になっている和太鼓破魔をルワンダに派遣して、太鼓の演奏を通じた文化交流を実施する、というもので、こちらの採択通知は4月中とのことです。

https://www.jpf.go.jp/j/program/dl/culture/pdf/Q-DACS2025_ja.pdf

桜が咲いて、2勝1敗になるかどうか、4月のブログをお楽しみに。

ルワンダ農村貧困地帯の現状

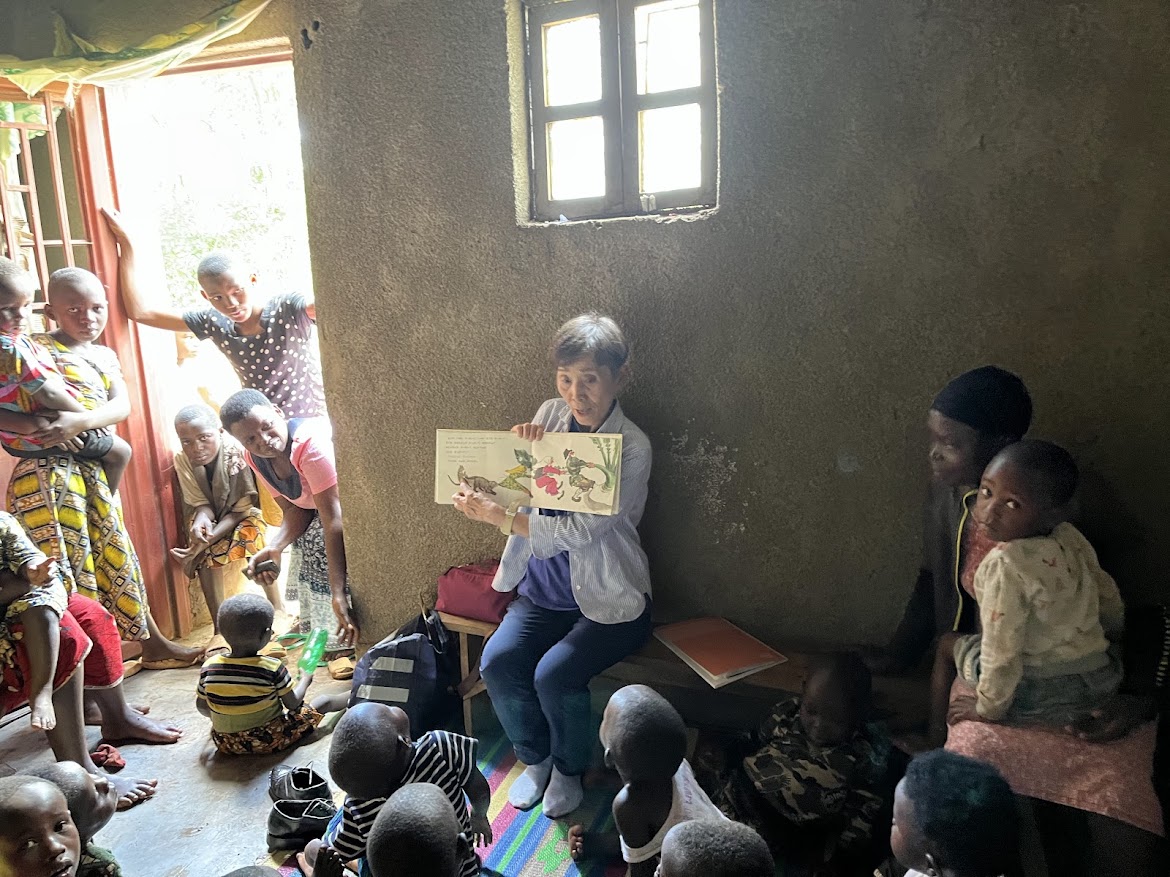

今回の渡航では、カヨンザ県ルラミラ地区の保育施設のうち、自宅で家庭的保育を行っているところを中心に回りました。6か月から3歳未満の子どもを預かる託児所といったらよいでしょうか。日本にも家庭の一室を開放して乳幼児を預かる家庭的保育制度がありますが、受けいれる人数はせいぜい5人までです。

ところが、ルワンダの保育施設はどこもかしこも満杯。窓が小さく狭い部屋に、少なくて20人、多いと50人を超える子どもたちが詰め込まれています。もちろん、基準はありますが、守られていないだけのこと。

専門的経験をほとんど受けたことのない善意の、ボランティアの養育者は、6か月から3歳未満という異年齢の子ども、しかも大勢の子どもをどのように保育しているのでしょうか。また、そもそも母親は何を期待して、そうした施設に子どもを預けるのでしょうか。

子どもの世話をする養育者も、子どもを預ける母親も、家庭的保育センターの意義をいくつか挙げてくれました。母親が畑に出ている間、子どもを預かる安全な場所を提供する、子ども同士が遊ぶことによって社会性が身につく、視野が広がる、学びの基礎に触れる。しかし、それ以上に魅力的なのは、栄養補助として「お粥」が支給されることではないかと思います。

どこの保育施設でも10時半から11時ごろ、「ポリッジ」(porridge)と地元の人が呼ぶお粥がふるまわれます。これは、トウモロコシや雑穀の粉に砂糖を混ぜて甘みを付けたものです。ドロッとしていてなかなか飲みにくいのですが、栄養価が高いとされています。家庭的保育センターに行くことで、無料でお粥が飲めるのは子どもたちをそうしたセンターに子どもを預ける有力な動機になっています。カヨンザ県は2026年まで、就学前の子どもたちを対象にUSAID(米国国際開発庁)の支援するプロジェクトがあり、子どもたちに無償でお粥を提供していたのです。

ところがそのプロジェクトが打ち切りになりました。トランプ政権がUSAIDの停止を決定したためです。お粥、調理用の薪の費用をどうするかが、今、農村貧困地帯の家庭的保育センターの大きな課題になっています。

まだまだ不明なことは多いのですが、今回、家庭訪問をして聞き取り調査をした結果、地方農村地帯に住むシングルマザーや借家住まいの大家族の厳しい生活状況の一端が垣間見えました。

27歳のシングルマザーは小学校3年生でドロップアウト。子ども二人を抱えて、独身の兄のもとに身を寄せています。子どもを保育施設に預けて、兄の畑の世話をしていますが、自分の収入はありません。携帯電話もなく、すべて兄に依存した生活。仕事、お金が欲しい、と切実に訴えていました。

また、40歳と33歳の夫婦は13歳を筆頭に5人の子どもがいます。夫は朝起きるとお祈りをして仕事を探しに行くそうです。妻も子どもを学校・保育施設に送り出したのち、畑仕事をしたり、近所に仕事を探しに行くといいます。仕事の内容は、他人の畑の手伝い、洗濯、道路工事など。11時ごろうちに帰って昼食。少し休憩して、また仕事を探しに行くのです。

このように一生懸命働いても、月の収入は二人合わせて10,000RWF(1,000円ちょっと)。そのうち、半分の5,000RWFは家賃に消えていきます。家賃が高い、食べ物が十分ではない、子ども服が買えない、学費が払えない、生活の悩みは尽きません。それでも、「貧しくても子どもを見ると幸せな気持ちになる」と両親は口をそろえます。将来は、「医者、ジャーナリスト、兵士になってほしい」というのが親の希望だそうです。

この地域の農家の平均的な収入は10,000 ~ 20,000RWF(約1,000 ~ 2,000円)にすぎません。卵も肉も超高級品。よくて1か月に1回、食べられるかどうか。他方、すぐ近くにあるアカゲラ国立公園にサファリを楽しみに行く観光客相手のカフェでは、コーヒー1杯2,200RWF。

ルワンダの国内格差を肌で感じたフィールド調査でした。